Por: Edder Tapia

Es frecuente encontrar que en textos críticos, foros de escritores, aulas de literatura o charlas cotidianas se dibuje a la literatura infantil y juvenil como un hecho cultural aislado y restringido del campo literario general; percepción reproducida por los participantes principales de este ecosistema: lectores, escritores y promotores de lectura. Pareciera que solo los autores y críticos especializados en este género, quienes han dedicado horas y tinta a crear un compendio de obras, estilos y formatos, conocen la importancia y características propias de lo que se ha denominado por convención como LIJ (Literatura Infantil y Juvenil).

De acuerdo a Marisa Bortolussi, se comprende como literatura infantil a “la obra estética destinada a un público infantil”[1]; sin embargo, podríamos plantear un grupo de preguntas en torno a tal afirmación con la intención de ampliar las reflexiones ―y extenderlas a la literatura juvenil―. Como informa Juan Cervera, dicho acrecentamiento del término busca “La transición hacia una literatura infantil específica”[2]; es decir, especialización y reivindicación del lugar que estos textos ocupan dentro de las aulas y bibliotecas mexicanas.

Así, retomamos la afirmación de Juan Carlos Merlos: la literatura infantil ha nacido para “goce exclusivo de los niños lectores. Nunca para catarsis de adultos escritores”[3]. Tal afirmación permite entrever dos ideas: 1) existen libros que son únicamente para el disfrute de los menores de edad. De ser así, hablamos de un rango de edad muy específico, que, al ser rebasado, imposibilitaría el disfrute de los libros. Si esto fuera así, un adulto queda impedido de sociabilizar con otros sus impresiones de una lectura de carácter “infantil”. Dicho de otra forma, los comentarios e interacciones en torno a la LIJ se realizarían únicamente entre los más jóvenes, excluyendo a los lectores que cumplan la mayoría de edad.

2) Por el otro lado, la afirmación de Merlos vislumbra también la posición opuesta: existe la literatura no infantil o juvenil (literatura para adultos); una forma de literatura que no es apta para el grupo de menor edad, la cual podría ayudar en el desarrollo de habilidades lectoras y sociales, pero que no vincula al lector nuevo a conectarse con el contexto cultural de su país, nación o grupo étnico. Sin embargo, es bien sabido que ―bajo las condiciones de vivienda y acceso a la educación mínimas― cualquier persona, sin importar las preferencias, edad o género, puede involucrarse en la literatura de cualquier tipo[4]. Sí, la recepción o reacción ante ciertas expresiones artísticas puede ser variable o poco favorable, pero no se encuentra limitadade antemano. Aunque es importante reconocer que el acercamiento de los más jóvenes resultaría impertinente ante contenidos violentos o con rasgos sexuales.

De tal forma, pareciera que la LIJ se entiende como un tren de un solo sentido y con una sola oportunidad temporal de abordaje. Un espacio, además, en el que los mayores no disfrutarían de lecturas coloridas, con ilustraciones o con formatos más lúdicos, y en el que los jóvenes no podrían, voluntariamente, acceder a más literatura que la escrita para niños y jóvenes.

Ahora bien, tenemos la siguiente pregunta: ¿qué temas están disponibles para la LIJ y por qué se posicionan mayormente para los niños y jóvenes? Puede ser por cuestiones de tradición, editoriales o tendencia, pero existe ―al menos en el ámbito más popular― una serie de tópicos y estrategias de escritura adjudicadas socialmente a la LIJ: historias de viajes y aventuras, fábulas con moraleja, el infante que se enfrenta a un villano que altera el supuesto orden natural de las cosas, relatos sobre magia, historias sobre mundos paralelos o, más reciente, héroes y heroínas provenientes de los cómics.

Todo este catálogo de textos responde ―en apariencia― a la intención moralizante aplicada sobre un grupo poblacional, de acuerdo a una escala de valores específicos, no a la consolidación de una tradición cultural en la que los menores puedan conectar su perspectiva del mundo. Es así que, actualmente, la LIJ se percibe, produce, consume y distribuye en espacios escolares y públicos como un tema en sí mismo o una etiqueta editorial. Un padre o madre de familia espera que la literatura empleada en la formación escolar de sus hijos se parezca a las películas que le permite ver en la televisión o el cine: superhéroes, princesas o historias de aventuras con animales.

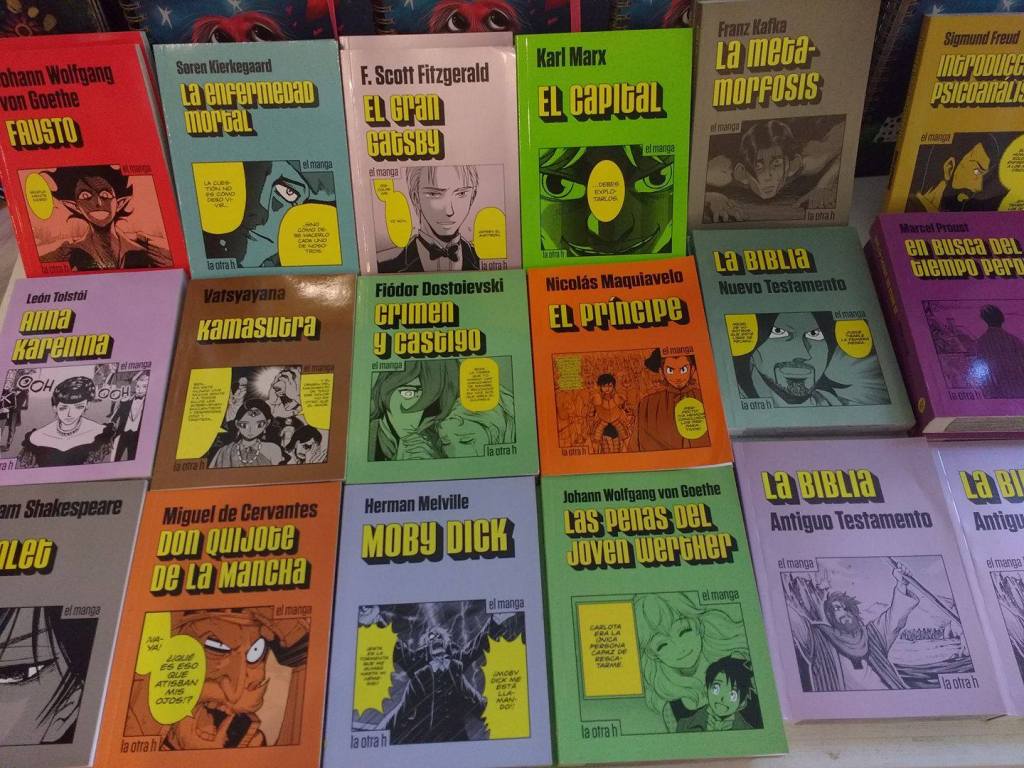

Por otro lado, atendemos a los repertorios de la LIJ y su acceso en formatos y esferas ajenas a ella. Es recurrente que en la educación básica se implementen lecturas de “clásicos” literarios con la intención única de cumplir con el currículo. Sin embargo, al no existir las competencias adecuadas ―mayormente por parte del docente―, la estrategia falla. Ahora bien, la remediación de literatura antigua que ha sido adaptada y modernizada en formatos ahora conocidos por el público infantil y juvenil, podría generar una mayor aceptación por parte de los estudiantes a la hora de aprender. Sirvan de ejemplo las versiones en novela gráfica de tragedias griegas[5], las adaptaciones en manga de libros fundamentales de ciencias sociales[6]; o, por qué no, audiolibros, volúmenes electrónicos o versiones interactivas hipermediales[7].

Cabe agregar que, si bien, para los principales destinatarios son las infancias o juventudes (en sus diferentes preferencias), es pertinente ampliar el margen de recepción de los nuevos formatos de la LIJ a los padres, promotores de lectura y docentes. Es necesario aceptar que la actividad lectora es un hecho social que puede realizarse en conjunto y que ahora es posible consultar con dispositivos electrónicos.

Por último ―y a manera de conclusión― es importante cuestionarnos la inserción de la LIJ en los temas de conversación y debate. El repertorio de libros para la infancia y juventud requiere ser un vehículo que aporte al cúmulo de expresiones artísticas propias de una zona geográfica y condiciones sociales; debe ser expresión de nuestra identidad, no una herramienta de adoctrinamiento. Si es vista como un limbo en el que los menores interesados en la lectura se mantienen mientras pueden acceder al catálogo “de los adultos”, únicamente se aplica la función instrumental de la literatura y no su carácter de objeto artístico.

[1] Cervera, Juan. “En torno a la literatura infantil”, CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, núm. 12, 1989, p. 159.

[2] Bortolussi, María. Análisis teórico del cuento infantil. Madrid: Alhambra, 1985, p. 16.

[3] Merlo, Juan Carlos, en Cervera, ibidem p. 162.

[4] Cervera atiende brevemente este aspecto en el apartado “El doble destinatario”, ídem.

[5] Véase, por nombrar algunos, la colección Clásicos Ilustrados publicados por Marvel: La Iliada (2011) y La Guerra de Troya (2012), ambas escritas e ilustradas por Roy Thomas y Manuel Sepúlveda, respectivamente; La Odisea (2011), escrita e ilustrada por Roy Thomas y Greg Tocchini, respectivamente. Por otro lado, está la novela gráfica Alejandro Magno (2019) escrita por Manuel Morini e ilustrada por Germán Nobile.

[6] Véase la colección Los manga, la otra h, de Editorial Herder. Entre los títulos se encuentran La riqueza de las naciones, El contrato social, El manifiesto comunista, El Príncipe, Así habló Zaratustra, El arte de la guerra; mientras que en el campo literario ha adaptado al manga Los hermanos Karamazov, El rey Lear, Fausto, Moby Dick, Don Quijote de la Mancha, entre otros.

[7] Por ejemplo, Blanco, de Octavio Paz, que a partir de la iniciativa de CONACULTApuede ser experimentado en su versión interactiva.

Lista de referencias

Bortolussi, María. Análisis teórico del cuento infantil. Madrid: Alhambra, 1985.

Cervera, Juan. “En torno a la literatura infantil”, CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, 1989, núm. 12, pp. 157-168.