Por: Edder Tapia

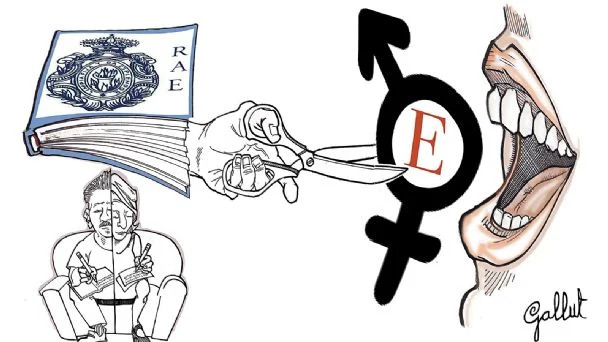

En los últimos tiempos, las discrepancias sociales entre hablar bien o hablar mal han sido cada vez más frecuentes, ya sea a través del debate sobre los libros de texto gratuitos, las discusiones sobre el lenguaje inclusivo o respecto a la instrucción profesional en conversaciones dentro de entornos académicos y profesionales. En este Fractal, mi intención es revisar una serie de conceptos relacionados con el lenguaje y reflexionar sobre diversas manifestaciones de los actos comunicativos identificados en contextos específicos, especialmente aquellos marcados por prejuicios de otra índole. El objetivo central de este texto es poner en entredicho la validez de expresiones que buscan simplificar y sesgar la noción de «buen uso» del español.

En primer lugar, vale la pena elaborar una distinción entre lenguaje y lengua para comprender distintas funciones. De acuerdo con el DLE, lenguaje se entiende como la “Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos”[1]. Es decir, se trata de la capacidad humana para establecer comunicación con otras personas u entes, sin importar el código o elementos contextuales. Por otro lado, nos referimos como lengua al “Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura”[2]; en otras palabras, lo que popularmente denominamos idioma (español, inglés, náhuatl, entre otros). Así, es propia de los seres humanos la habilidad de comunicarse, mientras que el código ―idioma― que utiliza estriba en factores geográficos, históricos, socioculturales y funcionales. Dependemos del lenguaje para comunicarnos, pero la lengua depende de nuestro contexto.

Fuente. Proceso

Todo esto porque es frecuente ―y ampliamente revisado por académicos/as― escuchar que segmentos de la población mexicana agreguen con naturalidad una -s final en algunas formas de la conjugación de la segunda persona en pretérito (dijistes, fuistes). Para el común de los/as mexicanos/as la reacción ante este fenómeno lingüístico es el repudio; criticarlo como un “mal uso” del español. Sin embargo, este es un empleo del español característico de la lengua hablada en diversas zonas de México. Su uso no está normativizado por alguna Academia, pero es el estándar comunicativo para sus respectivas regiones. Aquí vale agregar otra distinción: la lengua hablada y la lengua escrita, aunque parten del mismo código, se rigen por diferentes normas.

¿Esto significa que podemos utilizar el dijistes en un texto académico? No necesariamente. Desde un punto de vista sociolingüístico, las variantes de una lengua se pueden clasificar en cuatro: geográfica, histórica, sociocultural y funcional. Específicamente, un mismo idioma ―como el español o el maya― puede cambiar en relación con el lugar donde se emplea, no es el mismo el español de la capital mexicana que el registrado en California; también se ve alterado por el paso del tiempo, el español de hoy es distinto al de la época revolucionaria; cambia de acuerdo al grado de instrucción lingüística del hablante, que tanto conoce o ignora las normas gramaticales ―si es que alguien puede conocer y recordarlas todas―; y por último, un idioma puede variar de acuerdo con los objetivos de cada situación comunicativa. En rasgos generales, el tema principal del “bien hablar” recae en esta última variedad.

Fuente: Fundeu

En las aulas universitarias se instruye al alumnado para no emplear la expresión gentes como plural de un nombre colectivo que gramaticalmente no lo amerita; sin embargo, es típica de México la implementación del plural expresivo (el mismo usado en “buenos días”, aunque nos referimos únicamente al día en cuestión). Esto representa que desde un punto de vista funcional, las expresiones cumplen propósitos comunicativos y expresivos. Si una persona desea saludar al salón de clases con un “Buenos días, gentes”, no está pensando en las normas del español, sino en la situación comunicativa: desea saludar efusivamente al público presente. Fenómenos como este no representan un uso correcto o incorrecto del español, sino funcional.

Ahora bien, es importante saber que en diferentes contextos es más recomendado emplear ciertas expresiones. Existe un repertorio lingüístico esperado para la escuela, otro para el trabajo; al comunicarnos con nuestras amistades no seleccionamos palabras que pronunciaríamos con la familia. A esta serie de repertorios elegidos de acuerdo con el contexto y la función comunicativa se les conoce como registro. Considero sustancial resaltar que una persona con mayor instrucción lingüística es la que posee una mejor habilidad para seleccionar y aplicar distintos registros, no aquella con mayor instrucción académica. Con este punto, quiero abordar la cuestión del prestigio.

Fuente: Lagartija lingüística

Gran parte del debate sobre usos o formas correctas al hablar están vinculadas con el prestigio que se le ha otorgado a una aparente “versión estándar” del español. Este español estándar es aquel socialmente aceptado, que demostraría, desde la función lingüística, los “mejores” valores culturales y sociales de México. Aquí yace el problema, la lengua es usada como una herramienta política que busca homogeneizar ―desde las instituciones hasta la vida cotidiana― los rasgos identitarios de las cúpulas de poder. El español preferido, al menos para los grupos dominantes, es el que constituye al mexicano ideal, no al ciudadano en su cotidianidad. De tal forma, las críticas en torno al dijistes, al lenguaje inclusivo o a los planes de estudio surgen, no de la funcionalidad pragmática del lenguaje, sino de la visión políticamente normativa, hegemónica y, mayoritariamente, elitista de la actualidad mexicana.

Un ejemplo del papel del prestigio ocurre cuando las expresiones en idiomas extranjeros son bien vistas. Pensemos en usos como checar, tour o restaurante que son popularmente aceptadas ―o al menos no rechazadas― a pesar de ser préstamos lingüísticos: normativamente hablando, es preferible emplear vocablos en español antes que aceptar préstamos lingüísticos; no obstante, este es un fenómeno típico a lo largo del mundo. El problema yace en permitir los intercambios lingüísticos o fomentar la enseñanza de lenguas extranjeras con mayor prestigio (inglés, francés, alemán) al tiempo que se menosprecian otras lenguas con menor relevancia política o que parecieran disfuncionales (náhuatl, otomí, purépecha). Consideremos, como ejemplo, la proporción y distribución entre escuelas de lenguas extranjeras y lenguas originarias.

En efecto, las palabras tienen carga política, ideológica y, por supuesto, simbólica. Imaginemos no sólo en el daño que provocamos en el alumnado con expresiones como “eso no está bien”; también agredimos la identidad de las/los individuos y afectamos el desarrollo psicoemocional al referirnos a una persona como gorda, enano, chillón, indio, machorra, afeminado, entre otros apelativos; sin embargo, como se trata de expresiones “permitidas por el diccionario” no cuestionamos tan fácilmente su uso. No hablemos de lo políticamente sensible que resulta alterar el estado actual de la sociedad. A manera de conclusión podemos decir que el objetivo principal del lenguaje es lograr la comunicación entre las personas; existen objetivos más concretos y específicos. Sin embargo, ningún registro es bueno o malo, se trata de etiquetas subjetivas y relativas, los registros son únicamente más adecuados o funcionales para ciertos fines. Es necesario cuestionarnos para qué necesitemos la corrección lingüística, por qué es importante emplear cierta expresión en un lugar y no en otro. Y, por supuesto, es importante identificar los prejuicios, el aparente prestigio y la ideología que pretendemos para nuestra lengua.

[1] Diccionario de la Lengua Española, [en línea], “lenguaje”, (1).

[2] Diccionario de la Lengua Española, [en línea], “lengua”, (2).

Lista de referencias

Diccionario de la Lengua Española, [en línea], “lengua”, Real Academia Española, consultado en: https://dle.rae.es/lengua. Diccionario de la Lengua Española, [en línea], “lenguaje”, Real Academia Española, consultado en: https://dle.rae.es/lenguaje.